Анна Иоанновна: годы правления, история и заслуги перед Россией. Биография императрицы анны иоанновны

Бироновщина Эрнст Иога нн Бирон(1690 -1772 гг) - регент Российской империи и герцог Курляндии и Семигалии. Задача Бирона – обо всём Задача Бирона докладывать. В письмах Анны: «Бирон – единственный человек, которому я могу довериться» .

Бироновщина Эрнст Иога нн Бирон(1690 -1772 гг) - регент Российской империи и герцог Курляндии и Семигалии. Задача Бирона – обо всём Задача Бирона докладывать. В письмах Анны: «Бирон – единственный человек, которому я могу довериться» .

«Коварные письма, как я на престол зашла. » Анна Иоанновна Конди ции (от лат. condicio - соглашение) - акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного содержания, предложенный к подписанию императрице Анне Иоанновне при её вступлении на престол членами Верховного тайного совета (так называемыми «верховниками») в 1730 г.

«Коварные письма, как я на престол зашла. » Анна Иоанновна Конди ции (от лат. condicio - соглашение) - акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного содержания, предложенный к подписанию императрице Анне Иоанновне при её вступлении на престол членами Верховного тайного совета (так называемыми «верховниками») в 1730 г.

Не имела права: Начинать войну, заключать мир Вводить новые налоги Назначать высших должностных лиц Произвольно тратить гос. деньги и др. Д. М. Голицын

Не имела права: Начинать войну, заключать мир Вводить новые налоги Назначать высших должностных лиц Произвольно тратить гос. деньги и др. Д. М. Голицын

Проекты о переустройстве гос-ва Отмена закона о единонаследии Определение сроков службы Не назначать дворян в солдат и матросов создание «Вышнего правительства» из 21 человека и ввести выборность членов этого правительства, сенаторов, губернаторов и президентов коллегий Проекты не предусматривали сохранения абсолютизма

Проекты о переустройстве гос-ва Отмена закона о единонаследии Определение сроков службы Не назначать дворян в солдат и матросов создание «Вышнего правительства» из 21 человека и ввести выборность членов этого правительства, сенаторов, губернаторов и президентов коллегий Проекты не предусматривали сохранения абсолютизма

После разрыва кондиций Манифест 4 марта 1730 г -упразднение Верховного тайного совета Создание кабинета министров Отправление в ссылки и тюрьмы верховников(князья Долгорукие, Голицына в отставку)

После разрыва кондиций Манифест 4 марта 1730 г -упразднение Верховного тайного совета Создание кабинета министров Отправление в ссылки и тюрьмы верховников(князья Долгорукие, Голицына в отставку)

Кабинет министров Гавриил Головкин президент Коллегии иностранных дел. Алексей Черкасский канцлер Российской империи Андрей Остерман вице-канцлер и первый кабинет-министр.

Кабинет министров Гавриил Головкин президент Коллегии иностранных дел. Алексей Черкасский канцлер Российской империи Андрей Остерман вице-канцлер и первый кабинет-министр.

Внутренняя политика 1733 г – отмена указа о единонаследии Учреждён Шляхетский кадетский корпус (инициатива П. Ягужинского) ограничена 25 годами служба дворян были сформированы новые гвардейские полки - Лейбгвардии Измайловский полк (инфантерия) и Лейб-гвардии Конный (кавалерия)

Внутренняя политика 1733 г – отмена указа о единонаследии Учреждён Шляхетский кадетский корпус (инициатива П. Ягужинского) ограничена 25 годами служба дворян были сформированы новые гвардейские полки - Лейбгвардии Измайловский полк (инфантерия) и Лейб-гвардии Конный (кавалерия)

§ Подобно своему грозному дяде назначала архиереев, не обращая внимания на представление Синода При ней были открыты новые духовные семинарии, установлена смертная казнь за богохульство (1738). § Строятся новые предприятия. В 30 -е гг выплавка чугуна составила 25 тыс. тонн. (Россия обогнала Англию!) § Продолжают проводится рекрутские наборы, собираться подати § Военные приступили к сбору недоимок. В деревни с недоимками посылают экзекуции.

§ Подобно своему грозному дяде назначала архиереев, не обращая внимания на представление Синода При ней были открыты новые духовные семинарии, установлена смертная казнь за богохульство (1738). § Строятся новые предприятия. В 30 -е гг выплавка чугуна составила 25 тыс. тонн. (Россия обогнала Англию!) § Продолжают проводится рекрутские наборы, собираться подати § Военные приступили к сбору недоимок. В деревни с недоимками посылают экзекуции.

1740 г – дворяне могли выбирать между гражданской и военной службах Помещичьи крестьяне потеряли право приобретать земли в собственность Жалование у иноземцев уменьшено или приравнено к жалованию русских служащих

1740 г – дворяне могли выбирать между гражданской и военной службах Помещичьи крестьяне потеряли право приобретать земли в собственность Жалование у иноземцев уменьшено или приравнено к жалованию русских служащих

Культурные новшества По приказанию Анны Ивановны был построен театр на 1000 мест, а в 1737 году открыта первая в России балетная школа. 1740 г - шутовская свадьба князя М. Голицына-Квасника с калмычкой А. Бужениновой в специально выстроенном Ледяном доме.

Культурные новшества По приказанию Анны Ивановны был построен театр на 1000 мест, а в 1737 году открыта первая в России балетная школа. 1740 г - шутовская свадьба князя М. Голицына-Квасника с калмычкой А. Бужениновой в специально выстроенном Ледяном доме.

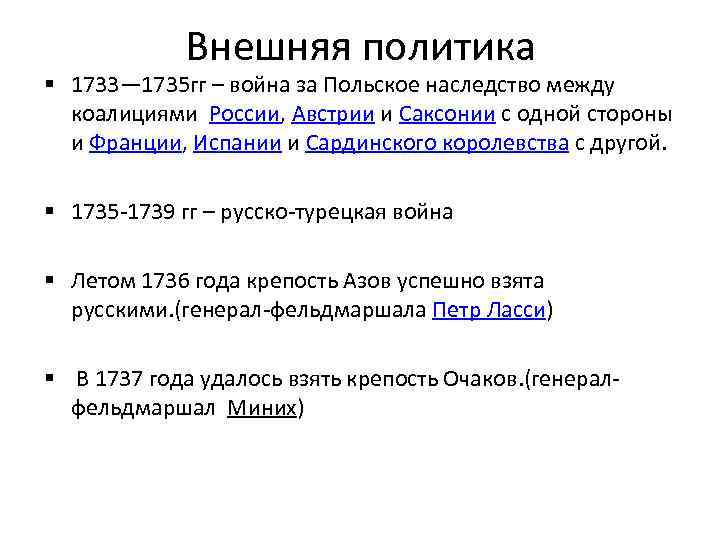

Внешняя политика § 1733- 1735 гг – война за Польское наследство между коалициями России, Австрии и Саксонии с одной стороны и Франции, Испании и Сардинского королевства с другой. § 1735 -1739 гг – русско-турецкая война § Летом 1736 года крепость Азов успешно взята русскими. (генерал-фельдмаршала Петр Ласси) § В 1737 года удалось взять крепость Очаков. (генералфельдмаршал Миних)

Внешняя политика § 1733- 1735 гг – война за Польское наследство между коалициями России, Австрии и Саксонии с одной стороны и Франции, Испании и Сардинского королевства с другой. § 1735 -1739 гг – русско-турецкая война § Летом 1736 года крепость Азов успешно взята русскими. (генерал-фельдмаршала Петр Ласси) § В 1737 года удалось взять крепость Очаков. (генералфельдмаршал Миних)

§ В 1736- 1738 годах было разгромлено Крымское ханство. Крутит река Татарску кровь, Что протекала между ними; Не смея в бой пуститься вновь, Местами враг бежит пустыми, Забыв и мечь, и стан, и стыд, И представляет страшный вид В крови другов своих лежащих. Михаил Ломоносов

§ В 1736- 1738 годах было разгромлено Крымское ханство. Крутит река Татарску кровь, Что протекала между ними; Не смея в бой пуститься вновь, Местами враг бежит пустыми, Забыв и мечь, и стан, и стыд, И представляет страшный вид В крови другов своих лежащих. Михаил Ломоносов

4. Анна Иоанновна (1730-1741). Бироновщина

Значение царствования Анны Иоанновны, длившегося десять лет, прежде всего в том, что в это время совершился окончательный переход от старой к новой России. В восприятии этого царствования современниками, а через них и потомками отразилось то обстоятельство, что в этот период произошла смена поколений. Сошли со сцены старые соратники Петра I, и пришли более молодые, не менее честолюбивые, но, может быть, еще более свободные от нравственных ограничений. Именно им, чьи детство и юность, обыкновенно окрашенные в наших воспоминаниях в розовые тона, совпали с Петровской эпохой, новое царствование казалось удушливым безвременьем.

Уже в 1731 году была восстановлена ликвидированная четырьмя годами ранее Тайная канцелярия, которую на многие годы возглавил А.И. Ушаков. В ведение этого ведомства были переданы все дела, которые можно было трактовать как измену, заговор, покушение на жизнь и честь государя. Причем по указу 1730 года за подобные прегрешения можно было присудить к смертной казни, которую на практике обычно заменяли физическим наказанием и ссылкой в Сибирь. Как преступление мог быть расценен отказ выпить за здоровье государыни, рассказ о неподобающем сне, виденном накануне, и уж тем более переход в иную веру (в особенности иудаизм). Еще более чем прежде, расцвело доносительство - дворовых и крестьян на своих помещиков, жен на мужей и, наоборот, детей на родителей и т.д. Во время следствия и обвиняемый, и доносчик подвергались пыткам, после которых большинство оставалось калеками. Доносчик, не сумевший доказать истинности своего доноса, наказывался как преступник. Жертвами Тайной канцелярии стали в 30-е годы около 10 тысяч человек, представлявшие все социальные слои. Наиболее шумные политические процессы царствования Анны связаны с именами тех, кто пытался навязать ей «кондиции».Сперва императрица сделала вид что не держит зла против Долгоруких, но уже через несколько месяцев они были высланы сперва в свои имения, а затем в тел самый Березов, где недавно умер А.Д. Меншиков. В 1738 году было возобновлено следствие о событиях междуцарствия, и в следующем, 1739 году четверо из князей Долгоруких были казнены, а еще несколько членов семьи приговорены к тюремному заключению. Д.М. Голицын окончил свои дни в крепости.

Неудавшаяся личная жизнь рано овдовевшей императрицы парадоксальным образом сказалась на управлении страной. Еще в Митаве самым близким к Анне человеком стал курляндский дворянин Эрнст Бирон. С ним, приехавшим вскоре после воцарения императрицы в Москву, Анна не расставалась ни на минуту. Она постоянно нуждалась в его обществе, делила с ним все горести и радости. Бирон со своей женой и детьми и императрица составляли, по существу, одну семью, причем Анна была очень привязана к детям своего любимца, и некоторые историки, по-видимому, не без основания, полагают, что, по крайней мере, один из его сыновей был ее собственным ребенком. Привязанность государыни к Бирону была столь велика, что стоило у него испортиться настроению, как тут же портилось настроение и у императрицы. Власть Бирона над ней была поистине безгранична, и вполне понятно, что ни одно важное решение не принималось без его участия. Бирон был человеком честолюбивым, властным, расчетливым и достаточно осторожным, а поэтому старался не афишировать свое участие в управлении и не занимать ключевых постов, что впоследствии ввело в заблуждение некоторых историков. Современникам, однако, роль Бирона была, видимо, ясна. А поскольку в сознании русских людей того времени, готовых снести все от своего законного государя, власть любого фаворита, неважно - официальная или неофициальная, способного или бездарного как государственного деятеля, казалась нелегитимной, то, естественно, все дурное во времена Анны ассоциировалось с Бироном. С его именем связано и понятие «бироновщины», прочно вошедшее в историческую литературу.

Как правило, под «бироновщиной» понимают тот разгул полицейского террора, о котором сказано выше и основы которого, конечно же, были заложены Петром I, а также так называемое «засилье иностранцев».

5. Иоанн VI (1740–1741), правление Анны Леопольдовны. Ноябрьский переворот 1741 г

Уже в 1731 году, вскоре после вступления на престол, Анна Иоанновна позаботилась о своем возможном преемнике. Им был провозглашен еще не родившийся сын племянницы императрицы - дочери ее сестры Екатерины и герцога Мекленбург-Шверинского Анны Леопольдовны. Последней было в то время лишь 13 лет. Спустя некоторое время ей подобрали жениха - герцога Антона-Ульриха Брауншвейг-Люнебургского.

Дабы развеять первое не слишком благоприятное впечатление, ему предложили завоевать руку принцессы воинской доблестью и отправили воевать с турками под командованием Миниха. Принц проявил себя храбрым и честным офицером, участвовал во взятии Очакова и заслужил звание генерал-майора. Возмужавшим, повзрослевшим и даже вытянувшимся и раздавшимся в плечах Антон-Ульрих вернулся в Петербург. Правда, за годы его отсутствия Анна Леопольдовна успела безнадежно влюбиться в красивого иностранца графа Линара, но императрица настаивала на браке, и в июле 1739 года наконец состоялась свадьба. В августе 1740 года Анна Леопольдовна родила мальчика, которому суждено было ненадолго стать российским императором Иоанном VI.

Историки считают, что умирающая императрица колебалась и, возможно, раздумывала, не оставить ли ей престол самой Анне Леопольдовне, но невнимательность племянницы к тетке во время болезни решила дело, и наследником был провозглашен Иван Антонович. Но теперь вставал вопрос о регенте при двухмесячном младенце. Возможностей было три. Во-первых, роль регента могла быть поручена его родителям или одной Анне Леопольдовне, но императрица, видимо, опасалась, что в этом случае реальная власть окажется в руках герцога Мекленбургского Леопольда, славившегося скверным характером и вовсе не желательного в России гостя. Можно было бы отдать бразды правления страной в руки коллегиального органа - Кабинета министров, но это означало бы, по сути, возврат к той модели власти, которую Анна Иоанновна отвергла в самом начале своего царствования. Наконец, третьим претендентом на регентство был Бирон, затеявший ради этого сложную интригу. Помимо просто властолюбия им, видимо, двигало и сознание того, что до сих пор гарантом его благополучия была лишь сама императрица и при смене власти шансов сохранить его было немного. Получить регентство из рук императрицы значило для Бирона не только сохранить власть в своих руках, но и приумножить ее, причем законным путем. В результате ему удалось привлечь на свою сторону влиятельных членов Кабинета и добиться от Анны Иоанновны подписания соответствующего указа. Впрочем, сама императрица, по преданию, подписывая указ, который должен был быть оглашен после ее смерти, воскликнула: «Жаль мне тебя, герцог, ты сам стремишься к своей погибели!».

Среди тех, кто активно помогал Бирону в получении регентства, был Миних, по мнению некоторых историков, уже тогда лелеявший планы свержения регента, если тот не поделится с ним властью. Но, видимо, ситуация была такова, что в короткое время когда императрица могла вот-вот умереть, можно было успеть уговорить ее только в пользу Бирона. Если же указ о регентстве не был бы подписан вовсе, начались бы беспорядки, при которых на фоне общего недовольства временщиками реальный шанс получить престол оказался бы у той, кого и Миних, и Бирон опасались более всего - у цесаревны Елизаветы Петровны.

Как бы то ни было, но массового выступления против младенца-императора и его регента в октябре 1740 года не произошло, хотя борьба за власть в правящей верхушке не утихала. Уже через несколько дней после объявления его регентом Бирон проведал о враждебных ему разговорах принца Антона-Ульриха со своими приближенными. Последовало бурное объяснение и публичное покаяние принца, после которого в течение двух недель он не покидал свои покои. Легкая победа вскружила Бирону голову, и он, видимо, решил, что теперь ему все нипочем. 7 ноября он поссорился с Анной Леопольдовной, наговорил ей грубостей и пригрозил отправить вместе с мужем в Германию. Этот разговор оказался для Бирона роковым: в ту же ночь произошел переворот, положивший конец его правлению.

Главным организатором переворота был Миних, полагавший, что, избавив Брауншвейгское семейство от Бирона, он сослужит ему такую службу, что ничего не будет стоить заполучить вожделенное звание генералиссимуса и навсегда обеспечить первенствующее положение при российском дворе. При этом он не претендовал на роль регента, собираясь отдать ее Анне Леопольдовне, а, призывая гвардейцев арестовать Бирона, ловко манипулировал именем Елизаветы, ради которой они готовы были идти в огонь и в воду. Переворот свершился без осложнений, и 9 ноября появился изданный от имени императора манифест об отрешении герцога Курляндского от регентства. Бирон отправился в сибирскую ссылку.

По свидетельству современников, переворот был встречен с восторгом. После принесения присяги Анне Леопольдовне в качестве правительницы к окну дворца поднесли младенца Ивана Антоновича и показали толпе народа, приветствовавшей его радостными криками. Так началось правление герцогини Брауншвейгской.

Первые распоряжения новой власти были традиционны для подобных случаев: участники переворота получили награды, хотя и несколько иначе, чем задумывал Миних. Звание генералиссимуса досталось не ему, а принцу Антону-Ульриху. Фельдмаршалу пришлось довольствоваться орденами, деньгами и должностью кабинет-министра. Этот факт свидетельствует о том, что родители Ивана Антоновича собирались править самостоятельно. Членом Кабинета стал также граф М.Г. Головкин, и в результате половину состава правительства составили русские, а половину иностранцы. Так же обстояло и с придворным штатом, где обертгофмаршалом был лифляндец Левенвольде, а гофмаршалом русский Д. Шепелев. Из восьми камергеров русских было шестеро. Таким образом, нет оснований утверждать, что правительница отдавала предпочтение иностранцам. Причем Анна Леопольдовна была набожна, пунктуально соблюдала все обряды православной церкви.

Сама правительница не испытывала влечения к государственной деятельности и нередко, вздыхая, говорила о том, как она мечтает, чтобы ее сын скорее вырос. В этой ситуации, быть может, если бы в правительстве оказались люди энергичные и решительные, они могли бы многого добиться. Но Анна Леопольдовна сохраняла вокруг себя в основном тех же, кто окружал ее тетку. Столь же неспособным к государственной деятельности был и принц Антон Ульрих.

Между тем Иван Антонович рос под присмотром фаворитки его матери фрейлины Юлии Менгден, и его очень редко показывали посторонним, даже когда этого требовал этикет.

Откровенное нежелание правительства всерьез заниматься управлением страной вызывало все большее недовольство. Легитимность власти Анны Леопольдовны была сомнительной, а перспектива семнадцать лет ее правления провести подобным же образом мало кого вдохновляла. Напряжение в обществе росло, и возможность свержения правительницы становилась все реальнее, и лишь она сама, казалось, ничего не хотела замечать. Еще в марте 1741 года ушел в отставку отчаявшийся что-либо изменить Миних, грозил отставкой Остерман. Опытные политики хорошо знали положение в Петербурге, были осведомлены о том, что недовольные все больше концентрируются в окружении цесаревны Елизаветы, и считали необходимым принять меры безопасности. Одни предлагали отправить ее в монастырь, другие срочно выдать замуж. Но и Елизавета знала об этих планах, и именно опасность их осуществления более, чем что-либо иное, быть может, толкнула ее, любившую веселый и беззаботный образ жизни не меньше своей племянницы, на путь заговора.

Между тем сведения о заговоре, в котором были замешаны и некоторые иностранные дипломаты, не могли не достичь ушей членов Кабинета. 11 ноября в покои правительницы на носилках принесли больного Остермана, умолявшего немедленно арестовать одного из главных заговорщиков - врача Елизаветы Лестока, а также изолировать саму цесаревну. Правительница отвечала, что не верит в виновность цесаревны и сама переговорит с ней. 23 ноября состоялся разговор Анны с Елизаветой, относительно содержания которого существуют различные версии, однако очевидным является то, что цесаревна категорически отрицала причастность к заговору и вполне убедила в этом легковерную правительницу. Переубедить ее не удалось ни принцу Антону Ульриху, ни членам Кабинета. Единственное, на что Анна Леопольдовна согласилась, так это на провозглашение себя императрицей, что было решено сделать в день ее рождения 18 декабря, но времени уже не оставалось. Разговор 23 ноября лишь ускорил развитие событий, и в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года новый государственный переворот положил конец царствованию Ивана Антоновича.

Свергнуть годовалого императора было делом нетрудным, не допустить ошибки при решении дальнейшей судьбы Брауншвейгского семейства было едва ли не труднее. Поначалу было решено выслать опальную семью за границу. Но довезли лишь до Риги, где задержали на год, затем еще год продержали в пригороде Риги - Дюнамюнде. К этому времени Анна Леопольдовна родила еще двух дочерей - Екатерину и Елизавету. После этого всех их повезли обратно в Россию, сперва в Ранебург, а затем в Холмогоры, где в 1744 году Ивана Антоновича забрали у родителей. В 1745 и 1746 годах Анна Леопольдовна родила еще двух сыновей Петра и Алексея, после чего умерла. Ее тело было привезено в Петербург и похоронено с полагающимися почестями. Многочисленные слухи вокруг судьбы свергнутого императора заставили правительство в 1756 году отправить его в Шлиссельбургскую крепость, где ему и предстояло погибнуть в 1764 году от рук тюремщиков, когда поручик В.Я. Мирович предпринял попытку освободить его. Между тем его отец, братья и сестры оставались в Холмогорах. В 1774 году умер принц Антон Ульрих, а в 1780-м его несчастных детей отправили в Данию к их тетке королеве Юлиане-Марии. Принцесса Елизавета умерла в 1782 году, Алексей в 1787-м, Петр в 1798-м. Единственная оставшаяся в живых состарившаяся, глухая принцесса Екатерина в 1803 году безуспешно просила у императора Александра I разрешения возвратиться в Холмогоры.

Удачу и "всесильный случай", открывающий дорогу к власти и богатству. С легкой руки В. О. Ключевского многие историки оценивали 1720 - 1750-е гг. как время ослабления русского абсолютизма. Н.Я. Эйдельман вообще рассматривал дворцовые перевороты как своеобразную реакцию дворянства на резкое усиление самостоятельности государства при Петре I, как исторический опыт показал, - пишет он, имея в виду « ...

Была с восторгом встречена петербуржцами. Императрица во главе гвардейских полков выступила в Петербург. Петр, узнавший о происшедшем, отправил своей жене письменное отречение от престола. 2.2. Внутренняя политика Екатерины II Екатерина вступила на престол, имея вполне определенную политическую программу, основанную, с одной стороны, на идеях Просвещения и, с другой, учитывавшую особенности...

Анна Ивановна была вдовствующей герцогиней курляндской и жила в Митаве.

В условиях политического кризиса и безвременья Верховный Тайный Совет, состоявший к тому времени из 8 человек (5 мест принадлежали Долгоруким и Голицыным), решил пригласить на престол племянницу Петра I, герцогиню Курляндскую Анну Иоанновну, поскольку еще в 1710 г. она была выдана Петром за герцога Курляндского, рано овдовела, жила в стесненных материальных условиях, во многом за счет средств русского правительства.

Крайне важно было и то обстоятельство, что она не имела сторонников и каких-либо связей в России. В итоге, это давало возможность, поманив приглашением на блестящий петербургский престол, навязать свои условия и добиться от нее согласия на ограничение власти монарха. Д.М. Голицын выступил с инициативой составления реально ограничивавших самодержавие "кондиций", в соответствии с которыми:

1) Анна обязалась править вместе с Верховным Тайным Советом, который фактически превращался в высший орган управления страной.

2) Без одобрения Верховного Тайного Совета она не могла издавать законы, вводить налоги, распоряжаться казной, объявлять войну или заключать мир.

3) Императрица не имела права жаловать имения и чины выше полковничьего ранга, без суда лишать имений.

4) Гвардия подчинялась Верховному Тайному Совету.

5) Анна обязалась не вступать в брак и не назначать наследника, в случае же неисполнения какого-либо из этих условий, она лишалась "короны Российской".

По Москве распространился слух о тайных ограничениях в пользу Верховного тайного совета. Как ни пытались верховники скрыть свой план ограничения царской власти, об этом стало известно широким слоям дворянства, которое уже так много получило от этой власти и надеялось получить еще больше. В среде дворянства и духовенства развернулось широкое оппозиционное движение. Кондиции ограничивали самодержавие, но не в интересах дворянства, а в пользу его аристократической верхушки, заседавшей в Верховном тайном совете. Настроения рядового шляхетства хорошо передавались в одной из записок, ходившей по рукам: “Боже, сохрани, чтобы не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти самовластных и сильных фамилий!”. На большом приеме у императрицы 25 февраля 1730 г. оппозиционеры прямо обратились к Анне с просьбой “принять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели, а присланные... от Верховного совета... пункты уничтожить”. Сильная дворянская оппозиция верховникам была налицо, после чего, изобразив притворное возмущение тем, что кондиции верховников не были одобрены дворянством, императрица публично надорвала документ и бросила на пол. Гвардия и здесь была начеку, выразив свое полное одобрение сохранению самодержавной царской власти. Манифестом от 28 февраля объявлялось о “восприятии” ею “самодержавства”.

Верховники не имели никакой возможности помешать совершившемуся на их глазах государственному перевороту, потому что гвардия была против них и охотно ушла из-под их начальства, потому что все шляхетство было против олигархического Совета, и Совет при таких условиях стал детски слаб и беспомощен. При всем разногласии шляхетских взглядов и проектов, при отсутствии строго выработанного плана действий против Совета дворянство легко победило Совет, как только императрица пошла навстречу желаниям дворянства. Неизвестно, насколько союз верховной власти и дворянского сословия 25 февраля был подготовлен и условлен заранее (ходили слухи, будто Анна знала о том, что готовится), - во всяком случае переворот совершен был шляхетством, его силами, его авторитетом.

Естественно ожидалось, что, став самодержицей, Анна воздаст сословию за его услугу должное. Но следует при этом помнить, что шляхетство, совершая переворот 25 февраля, явилось во дворец сперва не восстановить самодержавие, а изменить содержание ограничений в свою пользу. Восстановило самодержавие не шляхетство, а гвардия, т. е. лишь часть шляхетства. Вот почему Анна, лаская гвардию, учреждая новые гвардейские полки (например, Измайловский), в то же время соблюдала общие интересы всего дворянства не всегда и не совсем.

Она немедленно уничтожает Верховный тайный совет и восстановляет прежнее значение Сената, как того просили дворяне; она уничтожает ненавистный шляхетству закон Петра о единонаследии 1714 г., учреждает дворянское училище - Шляхетский корпус - и дает некоторые служебные облегчения шляхетству. Но прошение дворянства об участии в избрании администрации остается без выполнения, и вся политика Анны не только не дворянская, но даже не национальная. Боясь русской знати, поднесшей ей пункты, подвергая ее гонениям и даже унижению, опасаясь, с другой стороны, политических движений среди шляхетства и помня, что в Голштинии есть родной внук Петра Великого (будущий Петр III), которого Анна в гневе звала "чертушкой в Голштинии" и который мог стать знаменем движения против нее, - Анна не нашла лучшего для себя выхода, как организовать свое правительство из лиц немецкого происхождения. Это обстоятельство, вызванное неумением найти себе опору в своем народе, в той или иной его части, привело к печальным результатам. Правление Анны - печальная эпоха русской жизни XVIII в., время временщиков, чуждых России. Находясь под влиянием своих любимцев, Анна не оставила о себе доброй памяти ни государственной деятельностью, ни личной жизнью.

Правление анны Иоанновны.

Правление императрицы Анны продолжалось 10 лет (1730-1740).

С внешней стороны могло казаться, что правительство Анны продолжает идти по стопам Петра Великого, но на самом деле было не так. Первым лицом в России, который держал в своих руках все нити государственной жизни, был фаворит Анны Бирон. Сама императрица мало вникала в дела. Ее больше занимали и веселили всякого рода маскарады и забавы, на которые уходили огромные суммы денег.

Остерман и Миних, бывшие при Петре Великом лишь исполнителями его предначертаний, стали полновластными распорядителями и весьма часто шли вразрез с основными принципами реформ первого императора. Ученики Петра Великого, преданные ему русские люди такие, как Татищев, Неплюев, князь Кантемир, А.П. Волынский, следовали его заветам, но встречали на своем пути препятствия, иногда непреодолимые, и подвергались гонениям со стороны немцев-правителей. В делах внутреннего центрального управления коллегиальный принцип Петра Великого стал постепенно вытесняться принципом бюрократического и единоличного управления, проводником которого был Остерман. По его мысли учрежден в 1731 году Кабинет министров, "для лучшего и порядочнейшего отправления всех государственных дел, подлежащих рассмотрению императрицы". Кабинет был поставлен выше Сената. Кроме существовавших уже коллегий, возник целый ряд отдельных канцелярий, контор и экспедиций, а в Москве учреждено два приказа для окончания не решенных дел: судный - по делам гражданским и розыскной - по делам уголовным. В том же 1731 году возник Сибирский приказ, а в 1733 году расширена деятельность Доимочного приказа, первоначально учрежденного еще Верховным Тайным Советом в 1727 году. Одним из крупных недостатков русской государственности было отсутствие систематического законодательного Уложения. Правительственные комиссии, учреждавшиеся при Петре Великом и его преемниках для составления нового Уложения, ничего не сделали, а потому указом 1 июня 1730 года было повелено "начатое Уложение немедленно оканчивать и определить к тому добрых и знающих в делах людей, по рассмотрению Сената, выбрав из шляхетства и духовных и купечества". Надежды, возложенные на депутатов, не оправдались; выборные от шляхетства съезжались вяло, и Сенат, убедившись, что депутаты не могут принести никакой пользы, определил указом 10 декабря 1730 года отпустить их домой, а работу над Уложением поручить особой комиссии знающих людей. Однако работы этой бюрократической комиссии туго подвигались вперед. Уложение царя Алексея Михайловича, продолжая оставаться единственным судебным кодексом, было выпущено новым изданием.

В Синоде неограниченно властвовал первенствующий его член, Феофан Прокопович, этот поистине "верховник" в духовном ведомстве, который, искусно освобождаясь от своих недругов архиереев, сочленов по Синоду, направлял деятельность "духовного коллегиума" на путь, начертанный им же в "Духовном регламенте". Манифестом от 17 марта 1730 года Синоду предписывалось от имени императрицы стараться о соблюдении православными христианами закона Божия и церковных преданий, о возобновлении храмов и странноприимных домов, об учреждении духовных училищ, об исправлении установленных церковных треб, церемоний и молений. С 1730 по 1736 год были привлечены к розыску, расстрижены и сосланы в заточение шесть архиереев, состоявших в недружелюбных отношениях с Феофаном Прокоповичем; после 1736 года той же участи подверглось еще трое архиереев. Официально большинство из них было обвиняемо или в приведении к присяге от имени Верховного Тайного Совета, или в "небытии" у второй присяги. По инициативе того же Феофана Прокоповича и благодаря заботам епархиальных архиереев из южноруссов заведены славяно-латинские школы, названные семинариями. Но учение в этих семинариях шло плохо, и учеников чуть не силой надо было загонять в школы. Положение белого духовенства было весьма тяжелое: за "небытие у присяги" при воцарении Анны Иоанновны или за позднее ее принесение священники, дьяконы и дьячки привлекались в Тайную канцелярию, где их били плетьми и брали в рекруты; детей их, кроме обучавшихся в духовных школах, записывали в подушный оклад. К 1740 году оказалось 600 церквей без причтов. Одновременно с притеснениями белого духовенства и подозрением монахов в суеверии и ересях правительство заботилось о распространении православия среди восточных, преимущественно поволжских, инородцев, а также об искоренении раскола старообрядства. Особенно успешной была миссионерская деятельность двух казанских архиепископов из южноруссов: Иллариона Рогалевского (1732 - 1735) и Луки Канашевича (1738 - 1753), а также архимандрита Богородицкого Свияжского монастыря Дмитрия Сеченова, впоследствии известного митрополита новгородского. Что касается раскола старообрядства, то меры, которые принимались против него, достигали обратных результатов, и раскол все более и более усиливался.

В 1730-х годах, по мысли некоторых шляхетских проектов, были дарованы разные льготы шляхетству. Так, 25 октября 1730 года последовал указ, по которому населенные имения дозволялось покупать исключительно только шляхетству, которому было разрешено переселять крестьян из одного имения в другое; различие между вотчиной и поместьем, получившими общее название "недвижимых имений", было окончательно сглажено. 17 марта 1731 года отменен закон Петра Великого о единонаследии и восстановлены законы о наследовании по Уложению царя Алексея Михайловича. 29 июля 1731 г. был учрежден в Санкт-Петербурге Шляхетный кадетский корпус для образования дворян и для подготовления их не только к военной, но и к гражданской службе. Указами 1736 - 1737 годов дворянам было предоставлено получать образование дома, с обязательством периодически являться на смотры и подвергаться экзаменам. В 1733 году, для облегчения кредита, главным образом шляхетству, разрешено выдавать из монетной конторы ссуды под залог золота и серебра, сроком на три года, из 8% годовых. В 1736 году в Кабинет министров поступило представление от неизвестного лица (по-видимому, от А.П. Волынского) о необходимости дворянам хозяйничать в своих имениях, которые запустели вследствие обязательной и продолжительной их военной службы. В представлении предлагалось удвоить число обер-офицеров и, разделив их на две очереди, отпускать попеременно одну из них, без жалованья, домой для хозяйства в имениях. Вследствие этого представления 31 декабря 1736 года был издан Высочайший указ о праве дворян выходить с отставку через 25 лет; но явилось столько желающих воспользоваться этим правом, что в августе 1740 года закон был отменен. Все льготы, дарованные шляхетству, не упрочили, однако, за ним того положения, которого оно добивалось в 1730 году. Уничтожение закона о единонаследии повлекло за собой раздробление имений; дворяне стали искать спасения в крепостном праве, думая посредством его развития удержать нестабильное положение в обществе и государстве.

Положение крестьянства в царствование Анны Иоанновны было очень тяжело. В 1734 году Россию постиг голод, а в 1737 году были во многих местах страшные пожары; вследствие этого цены на все жизненные припасы и на строительные материалы повысились, и в селах и деревнях было настоящее бедствие. Подати и недоимки вымогались жестоким образом, часто посредством "правежа"; наборы в рекруты были ежегодные. Правительство считало вредным учить простой народ грамоте, так как ученье может отвлечь его от черных работ (указ 12 декабря 1735 года). Однако указом 29 октября того же года было предписано устройство школ для детей фабричных рабочих. Торговля рожью и мукой всецело зависела от степени урожая и была то стесняема, то расширяема.

Относясь поверхностно к коренной отрасли русской промышленности - земледелию, правительство покровительствовало фабрикам и заводам, в особенности тем, которые производили необходимые для него предметы. Оно положило немало забот для улучшения фабрик шерстяных и шелковых тканей и кожевенных заводов. Одной из мер поощрения служило обеспечение сбыта: отдельные фабриканты и торговые "компании" получали постоянные поставки этих товаров ко двору и в казну. Относительно фабрик большое значение имел указ 7 января 1736 года, разрешивший покупать к фабрикам крепостных без земли и принимать в рабочие бродяг и нищих. Торговым компаниям отдавались на откуп рыбные промыслы в Белом и Каспийском морях и селитряное и поташное производства. Казна оставляла за собой продажу вина, торговлю ревенем и закупку пеньки. Внутренняя торговля шла вяло вследствие стеснительных для купцов правил, не дававших им возможности расширить розничную продажу. Внешняя торговля, ввозная и вывозная, производилась почти исключительно иностранными торговыми компаниями, субсидируемыми правительством; главнейшими из таких компаний были испанская, английская, голландская, армянская, китайская и индийская. Заключены новые торговые договоры и подтверждены прежние с Испанией, Англией, Швецией, Китаем и Персией. Изданы регламенты и "положения" о морской торговле и таможенных сборах, причем персидские купцы, закупавшие товары для шаха, освобождались от таможенных пошлин.

"Компанейщики" из купцов играли вообще большую роль в царствование Анны Иоанновны. Так, например, заботясь об упорядочении монетного обращения, президент монетной конторы, граф М.Г. Головкин, отдал компанейщикам чеканку серебряных рублей и полтинников более низкой пробы, чем прежде (77-й пробы) и ввел для удобства низших классов медную разменную монету, запретив вывоз за границу старинных медных пятикопеечников. По указу 8 октября 1731 года мануфактур-контора и берг-коллегия были соединены с коммерц-коллегией. По вопросу об управлении горным делом были учреждены комиссии в 1733 и 1738 годах; вопрос этот был решен так, чтобы горное дело предоставить частной предприимчивости.

Правительство Анны Иоанновны заботилось об облегчении и улучшении путей сообщения, о благоустройстве провинциальных городов. Была учреждена правильная почтовая гоньба между Москвой и Тобольском; в 1733 году в губернских, уездных и провинциальных городах учреждена полиция, а в 1740 году велено устроить между ними правильное сообщение. Приняты меры к заселению степных пространств на юго-востоке и на юге: Кириллов основал Оренбург, Татищев продолжал и развил колонизационную деятельность, будучи начальником так называемой "Оренбургской экспедиции". Генерал-майор Тараканов заведовал поселениями ландмилицких полков на Украинской и Царицынской линиях. В Малороссии по смерти гетмана Апостола (1734) выборов нового гетмана не было. Было устроено под наблюдением Сената особое коллегиальное учреждение: "Правление гетманского уряда", состоявшее наполовину из великоруссов и малороссов.

В 1730 году были сформированы два новых гвардейских полка - Измайловский и Конный и приступила к работам основанная еще при Петре II комиссия для упорядочения армии, артиллерии и военно-инженерного дела. Эта комиссия состояла под председательством Миниха (в 1732 году он назначен и президентом военной коллегии); вскоре учреждена еще другая комиссия, под председательством Остермана, для исследования состояния флота и для изыскания средств к его улучшению. Комиссия Миниха составила новые штаты сухопутных войск и настолько увеличила их сравнительно со штатами Петра Великого, что нужно было прибегать ежегодно к рекрутским наборам. При Анне Иоанновне рекрутская повинность была для податных классов повинностью денежной: в рекруты нанимались охочие люди на деньги, собранные с известного количества ревизских душ. Насколько рекруты были годны в военную службу, об этом наниматели не заботились, а потому ряды войск - как говорит И.Н. Кушнерев в "Русской военной силе" - "в большем числе заключали в себе худшую, безнравственную и нередко преступную часть населения". Офицеры, главным образом немцы, беспощадно обходилось с солдатами, постоянно прибегая к палкам, розгам и шпицрутенам. Бессрочность службы, в связи с жестоким обращением, побуждала солдат к дезертирству, а вследствие плохого размещения и питания, а также вследствие отсутствия медицинской помощи, в войсках развивались эпидемические болезни и смертность. Чтобы поднять дух войска, 17 апреля 1732 года был издан указ о производстве за военные заслуги солдат в офицеры не только из шляхетства, но и из податных сословий, в том числе и из крестьян, и об обучении солдатских детей в особых школах, на казенный счет.

Флот был не в лучшем положении: из 60 военных кораблей 25 были совершенно негодны для морского плавания, а 200 галер стояли на верфях без всякого употребления.

Между тем, как видно из росписи государственного бюджета 1734 года, больше всего расходовалось на армию и флот: при 8 миллионах годового расхода на них шло 6 478 000 рублей. Почти одинаковые суммы отпускались на содержание двора (260 тысяч) и на казенные постройки (256 тысяч). Затем следовали: центральное управление 180 тысяч; коллегия иностранных дел 102 тысячи; придворное конюшенное ведомство 100 тысяч; жалованье высшим государственным сановникам 96 тысяч; выдача пенсий родственникам покойного мужа Анны Иоанновны, курляндского герцога Фридриха-Вильгельма, прожитье племянницы императрицы, Анны Леопольдовны, и содержание мекленбургского корпуса 61 тысяча. Самое скромное место занимало народное просвещение: на две академии - наук и морскую - отпускалось вместе 47 тысяч, а на жалованье учителям средних школ и геодезистам - 4,5 тысячи. Вследствие плохого состояния промышленности, торговли и земледелия накоплялось много недоимок; так, например, в 1732 году было 15,5 миллионов недоимок, а эта сумма равнялась почти двухгодичному государственному доходу.

В Академии Наук шла разработка преимущественно математических и естественных знаний. На поприще русской истории особенно выделялись труды Г.Ф. Миллера и В.Н. Татищева. В 1733 году Академией Наук была организована так называемая вторая Камчатская экспедиция, имевшая целью изучение Сибири в естественноисторическом, географическом, этнографическом и историческом отношениях. В состав экспедиции входили академики: Миллер, Делил, Гмелин, Фишер, Стеллер, студент Крашенинников. В литературе выдающимися деятелями были князья Кантемир и Тредьяковский. К этой же эпохе относится начало литературной деятельности Ломоносова.

Предоставив государственное правление главным образом Бирону, Остерману и Миниху, Анна Иоанновна дала волю своим природным склонностям. Она как бы желала вознаградить себя за стеснения, испытанные ею в течение почти двадцатилетнего пребывания в Курляндии, и тратила громадные суммы на разные празднества, балы, маскарады, торжественные приемы послов, фейерверки и иллюминации. Даже иностранцы поражались роскошью ее двора. Жена английского резидента леди Рондо приходила в восторг от великолепия придворных праздников в Петербурге, переносивших ее своей волшебной обстановкой в страну фей и напоминавших ей шекспировский "Сон в летнюю ночь". Ими восхищались и избалованный маркиз двора Людовика XV де ла Шетарди, и французские офицеры, взятые в плен под Данцигом. Отчасти собственный вкус, отчасти, быть может, стремление подражать Петру Великому, побуждали Анну Иоанновну устраивать иногда шуточные процессии. Самой замечательной из этих процессий была "курьезная" свадьба шута князя Голицына с шутихой калмычкой Бужениновой в Ледяном доме 6 февраля 1740 года. Председателем "машкарадной комиссии", учрежденной для устройства этой забавы, был А.П. Волынский. Он напряг все силы своего уменья и изобретательности, чтобы свадебный поезд, представлявший живую этнографическую выставку, потешил и императрицу и народ. Своеобразное зрелище доставило большое удовольствие Анне Иоанновне, и она стала снова благоволить к Волынскому, впавшему перед тем в немилость. Будучи любительницей разных "курьезов", Анна Иоанновна держала при дворе выдающихся по своим внешним особенностям людей, зверей и птиц. У нее были великаны и карлики, были шутихи и шуты, развлекавшие ее в минуты скуки, а также сказочницы, которые рассказывали ей на ночь сказки. Были и обезьяны, ученые скворцы, белые павы.

Анна Иоанновна увлекалась лошадьми и охотой, а потому не удивительно, что Волынский, заведовавший в 1732 году придворной конюшней и занявший в 1736 году должность обер-егермейстера, сделался приближенным к Анне Иоанновне человеком. Но в 1740 году Волынский и его конфиденты были обвинены "в злодейских замыслах", в стремлении к государственному перевороту. Вынесенный приговор отличался средневековой жестокостью: «...живого посадить на кол, вырезав прежде язык». 27 июня 1740 г. в восемь часов утра Волынскому отрезали язык, завязали рот тряпкой и на торговой площади казнили вместе с другими осужденными, проходившими по этому делу. Правда, Анна Иоанновна под конец «смягчилась»: Волынскому сначала отрубили руку, а потом, чтобы не продлевать мучений, и голову.

Процесс Волынского взволновал его современников и возбудил к нему сочувствие последующих поколений. И те, и другие взглянули на казнь Волынского и его "конфидентов" как на стремление немцев-правителей избавиться от родовитого и притом образованного русского государственного деятеля, ставшего им поперек дороги. Процесс Волынского, выдающийся по преувеличению преступлений его участников, заканчивает собою ряд политических дел, весьма многочисленных в царствование Анны Иоанновны. Все остальные касаются родовитых людей, стремившихся ограничить самодержавие императрицы при ее избрании, медливших признать ее самодержавие, или не признававших за ней права на занятие русского престола. Всего более невзгод обрушилось на князей Долгоруких. Князья Голицыны пострадали меньше: никто из них не подвергся смертной казни. В 1734 году возникло политическое дело князя Черкасского. Считая законным наследником русского престола голштинского принца Петра-Ульриха, смоленский губернатор князь Черкасский затеял передачу Смоленской губернии под его протекторат и был сослан за это в Сибирь. Допросы лиц, подозреваемых в политических преступлениях, производились в Тайной розыскных дел канцелярии. Эта канцелярия была возобновлена в 1731 году и вверена управлению А.И. Ушакова, прозванного за жестокость "заплечным дел мастером". Отделение этой канцелярии находилось в Москве, под главным начальством родственника императрицы, С.А. Салтыкова, и носило название конторы. В Тайной канцелярии и ее конторе перебывало множество лиц самых различных общественных положений, начиная с высших светских и духовных властей и кончая солдатами, мещанами и крестьянами. Попав туда по любому, нередко ложному доносу, человек подвергался пытке: битью кнутом, выворачиванию рук на дыбе и т.д. Палачи Ушакова славились умением заставлять жертву признавать самую невероятную вину. За время царствования Анны через канцелярию прошло около 10 тысяч человек.

Во внешней политике правительство Анны Иоанновны стремилось поддерживать отношения, сложившиеся при Петре Великом.

Первым выдвинулся вопрос польский. Король польский Август II умер 1 февраля 1733 года; надлежало избрать ему преемника. 14 марта того же года русское правительство отправило в Варшаву полномочным послом графа Карла-Густава Левенвольде, с поручением противостоять избранию на польский престол тестя французского короля Людовика XV, Станислава Лещинского, кандидатуру которого выставила Франция. Станислава поддерживала и национальная польская партия, с князем Теодором Потоцким во главе. Россия, Австрия и Пруссия предпочитали всем другим кандидатам сына умершего короля, курфюрста саксонского Августа; но Россия требовала при этом, чтобы, по воцарении в Польше, Август отказался от притязаний на Лифляндию и признал самостоятельность Курляндии. 25 августа 1733 года открылся в Варшаве избирательный сейм, а 11 сентября большинством голосов был выбран в короли польские прибывший туда тайком Станислав Лещинский. Меньшинство протестовало. 20 сентября на правом берегу Вислы появилось 20000 русского войска под начальством Ласси. 22 сентября Станислав Лещинский бежал в Данциг, думая дождаться там помощи от Франции и заступничества со стороны Швеции, Турции и Пруссии. В тот же день составилась в Варшаве конфедерация из его противников, и 24 сентября в короли был выбран саксонский курфюрст Август. В конце 1733 года Ласси получил приказание выступить из окрестностей Варшавы к Данцигу против Станислава Лещинского, а в начале 1734 года на место Ласси был прислан Миних. Станислав бежал из Данцига; Данциг сдался русским, с обязательством быть верным новому польскому королю Августу III. Франция взяла сторону Станислава и вступила в войну с императором Карлом VI, который терпел поражения. В силу трактата, заключенного Левенвольде с императором в 1732 году, Анна Иоанновна была обязана оказать ему помощь и послала, в июне 1735 года, вспомогательный корпус под начальством Ласси; но русские войска пришли на берега Рейна уже в то время, когда Франция признала Августа III польским королем и изъявила желание примириться с Карлом VI.

Отношения с Персией были улажены в 1732 году заключением мира в Ряще, по которому Россия отказалась от всех завоеваний Петра Великого на южном и западном побережьях Каспийского моря. Польские дела отодвинули на задний план вопрос о войне с Турцией. В 1735 году он опять стал на очередь. Турция вела в это время войну с Персией и не могла оказать помощи крымским татарам, а Россия, по договору 1726 года, надеялась на поддержку со стороны Карла VI. Против крымских татар, беспрестанно тревоживших своими набегами южные русские окраины, было отправлено войско. Как эта экспедиция, с генералом Леонтьевым во главе, так и поход 1736 года под начальством Миниха и Ласси, окончились для русских весьма печально: вследствие недостатка воды и продовольствия погибла половина армии, а уцелевшая часть была вынуждена возвратиться на зимовку в пределы России.

В 1737 году в походах Миниха и Ласси участвовали и имперские войска под начальством своих полководцев, которые, один за другим, потерпели жестокое поражение в Сербии, Боснии и Валахии. Турецкий султан заключил мир с Персией и надеялся отстоять Крым, но это ему не удалось; несмотря на громадную убыль в войсках, генералы Леонтьев, Миних и Ласси, раньше опустошившие весь Крым, овладели Азовом, Кинбурном и Очаковом. Особенно трудно было взять приступом Очаков, но Миних сам повел Измайловский полк на штурм и овладел этой твердыней 12 июля 1737 года. 5 августа 1737 года, по инициативе императора, начались мирные переговоры с Турцией в Немирове. Со стороны России на Немировский конгресс уполномоченными были назначены Волынский, Шафиров и Неплюев, прослуживший 14 лет в Константинополе. Переговоры не привели ни к чему. Желая заключить мир с Турцией, Карл VI обратился в 1738 году к посредничеству французского короля Людовика XV. 1 сентября 1739 года был подписан мирный договор в Белграде, вскоре после того, как Миних одержал блестящую победу над сераскиром Вели-пашой при местечке Ставучанах и овладел Хотином. Карл VI отдал Турции принадлежавшие ему части Валахии и Сербии, с Белградом и Орсовой; Россия возвратила Турции Очаков и Хотин и обязалась не угрожать крымскому хану. Войны с Турцией стоили России огромных сумм и погубили сотню тысяч солдат, главным образом, вследствие недостатка продовольствия и переходов по украинским и бессарабским степям.

В вознаграждение за все потери Россия получила степь между Бугом и Донцом и право отправлять свои товары в Черное море, но не иначе, как на турецких кораблях. Султан согласился срыть укрепления Азова и признал его не принадлежащим ни Турции, ни России. Россия, в общем, больше потеряла, чем выиграла, но Анна Иоанновна достигла цели, заставив говорить в Европе о "славных победах" над турками. Белградский мир был торжественно отпразднован в Петербурге 14 февраля 1740 года. 12 августа 1740 году у племянницы императрицы, Анны Леопольдовны, выданной в 1739 году замуж за принца брауншвейгского Антона-Ульриха, родился сын Иоанн, которого Анна Иоанновна и объявила наследником русского престола. Вопрос о престолонаследии волновал Анну Иоанновну с самого ее воцарения. Она знала, что духовенство, народ и солдаты с большой любовью относятся к цесаревне Елизавете Петровне, которая жила в селе Покровском, в кругу близких ей людей. Анне Иоанновне не хотелось, чтобы после ее смерти русский престол достался Елизавете Петровне или внуку Петра Великого, голштинскому принцу Петру-Ульриху. Она желала укрепить престолонаследие в потомстве своего отца, царя Иоанна Алексеевича, и еще в 1731 году обнародовала манифест об учинении всенародной присяги в верности наследнику российского престола, которого она впоследствии назначит. Наследником этим и явился Иоанн Антонович.

Сделавшись императрицей всероссийской, Анна Иоанновна в 1737 году, после смерти последнего курляндского герцога из династии Кетлеров, постаралась доставить корону герцога курляндского своему фавориту Бирону; в угоду ей его признали в этом достоинстве и польский король, и император. Вскоре после рождения Иоанна Антоновича императрица тяжко занемогла, и тогда встал перед ней новый вопрос: кого назначить регентом? Она считала наиболее подходящим для этой должности Бирона, но, зная враждебные отношения к нему вельмож, опасалась еще сильнее восстановить их против своего любимца. Бирон, со своей стороны, мечтал о регентстве и весьма ловко добился того, что государственные люди, пользовавшиеся доверием императрицы, как Миних, Остерман, Головкин, Левенвольде, князь Черкасский и многие другие, высказались за него, а Остерман поднес императрице к подписи манифест о назначении Бирона регентом до совершеннолетия Иоанна Антоновича. После долгих колебаний Анна Иоанновна согласилась на это. На другой день, 17 октября, она скончалась, и русским императором был провозглашен двухмесячный Иоанн Антонович, под регентством курляндского герцога Бирона.

Большинство историков XIX и XX в. в. представляли десятилетие правления Анны Иоанновны как самый мрачный период в истории России. Им не нравилось все: она сама, ее приход к власти, нравы и обычаи двора, внешняя и внутренняя политика. Между тем современник Анны Иоанновны историк М.М. Щербатов писал о ней: «Ограниченный ум, никакого образования, но ясность во взглядах и верность в суждениях; постоянное искание правды; никакой любви к похвале, никакого высшего честолюбия, поэтому никаких стремлений делать великое, создавать, устанавливать новые законы; но известный методический ум, большая любовь к порядку, постоянная забота никогда ничего не делать поспешно и не посоветовавшись со знающими людьми, принимать всегда разумные и мотивированные решения; достаточная для женщины деловитость, довольно сильная любовь к представительству, но без преувеличения».

Свержение Бирона и Анны Леопольдовны.

Анна Иоанновна издала манифест, в котором назначила принца законным наследником императорского престола. Младенец Иоанн был объявлен императором Иоанном VI, а всесильный приближенный Анны Иоанновны Бирон - регентом. Антон Ульрих попытался заявить о своем праве стать правителем при малолетнем сыне. Однако Бирон на заседании тайного совета публично обвинил его в посягательстве на власть.

Отношения Антона и Анны с Бироном никогда не были дружественными или хотя бы уважительными. Супруги желали любой ценой избавится от диктора регента. Анна Леопольдовна составила заговор с фельдмаршалом Минихом, и тот арестовал Бирона со всей его семьей.

Так Анна Леопольдовна оказалась во главе государства с титулом правительницы.

По-прежнему она почти все время проводила во дворце. В окружении доверенных лиц, лежа на софе, правительница обсуждала мельчайшие детали собственных костюмов, нарядов для годовалого Иоанна Антоновича и его новорожденной сестры, принцессы Екатерины.

В это время в Петербурге началось сильнейшее брожение умов. Заявила о своем существовании так называемая национальная партия. Засилье немцев, которое покорно сносили в течение десяти лет, сделалось вдруг невыносимым. Бирона ненавидели все поголовно, Миниха и Остермана не любили. Антона Брауншвейгского презирали. Анну Леопольдовну не уважали. В этих обстоятельствах как-то само собой приходило на ум имя Елизаветы, тем более что в гвардии ее знали очень хорошо. Спрашивали, с какой стати принимать немецкого императора и его родню, когда жива и здравствует родная Дочь Петра Великого. То, что она родилась до заключения брака и считалась вследствие этого незаконной, уже никого не смущало.

Разговоры о возможном перевороте начались еще в феврале 1741 года.

Управлять страной Анна явно не умела. Этим воспользовалась ее ближайшая родственница цесаревна Елизавета Петровна. В ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. был совершен государственный переворот. Анну Леопольдовну с семейством арестовали. Елизавета, поддержанная гвардией, была провозглашена императрицей. Она царствовала 20 лет (1741-1761).

Анна Иоанновна (7 февраля (28 января) 1693 – 28 (17) октября 1740 гг.) – российская императрица. Она была родом из династии Романовых: мать – Прасковья Федоровна Салтыкова, а отец – Иван Алексеевич Романов.

Анна Ивановна Романова: детство и юность

Анна родилась в Крестовой палате в Московском Кремле. В 1696 году, когда ей было 3 года, скончался ее отец. После этого события Прасковья Федоровна вместе со всеми детьми (Екатериной, Анной и Прасковьей) переехала в подмосковную резиденцию, расположенную в селе Измайлово.

Воспитанием царицы активно занимались: она изучала азбуку, арифметику, географию, танцы и несколько иностранных языков. Немецкий детям преподавал Иоганн Христиан Дитрих Остерман, а французский и танцы – Стефан Рамбург.

В своей политике императрица Анна Иоанновна ориентировалась на правление Петра Великого. 15 (4) марта Верховный тайный совет был распущен, а его место занял Сенат, организованный в такой же форме, как и при Петре.

В этом же году была учреждена Канцелярия тайных розыскных дел, которую возглавил А. И. Ушаков. Анна опасалась заговоров, поэтому при ней активно развивался шпионаж, многих подозревали в измене: более 20 тысяч человек были сосланы в Сибирь, около тысячи – казнены, в том числе князья Долгорукие.

В 1730 году Анна Ивановна издала манифест Синоду, в соответствии с данным документом требовалось соблюдать чистоту православия, на следующий год поступило распоряжение сжигать колдунов. В 1738 году введена смертная казнь за богохульство.

В 1731 году был отменен указ о единонаследии.

При Анне Иоанновне также активно проводилась и военная реформа под руководством Минихина. Были организованы Измайловский и Конный гвардейские полки. Для дворянских детей был открыт Шляхетный кадетский корпус. В 1736 году срок службы дворян был ограничен 25 годами.

При Анне Российская империя вышла на первое место по производству чугуна. В 1736 году все рабочие промышленных предприятий стали собственностью владельцев заводов.

В 1731 году был создан Кабинет министров, в его состав вошли А. И. Остерман, А. М. Черкасский и Г. И. Головкин. В первый год императрица активно посещала собрания, но позже потеряла к ним интерес. Сфера деятельности Кабинета министров была расширена: в 1732 году он получил право издавать законы и указы.

Период правления Анны Ивановны нередко называют «бироновщина», поскольку на императрицу и на ее политику оказывал влияние фаворит Э. И. Бирон. С данным определением ассоциируют неуважение русских традиций, большое влияние немцев, казнокрадство, жестокость и гонения.

Поскольку в Курляндии Анна Иоанновна жила в экономных условиях, будучи российской императрицей, она тратила огромные средства на различные развлечения. У императрицы при дворе были карлики, великаны, сказочницы, гадалки и шуты. Она любила охоту.

Роскошью дворца и великолепием балов восхищались жена английского резидента леди Рондо, де ла Шетарди – маркиз двора Людовика XV, а также французские офицеры.

Самым известным событием стала свадьба шутов князя М. А. Голицына и А. И. Бужениновой в специально построенном Ледяном доме. Организатором данного мероприятия стал Волынский, который таким способом пытался добиться расположения императрицы.

В Москве Анна Иоанновна проживала в деревянном дворце – «Анненгофе», возведенном в Кремле по ее приказу. В 1731 году был возведен «летний Анненгоф», но он сгорел в 1746 году.

Анна Иоанновна: внешняя политика

Во внешней политике Российской империи в период правления Анны Ивановны сыграл большую роль А. И. Остерман.

В 1726 году он заключил союз с Австрией.

В 1733 – 1735 годах Российская империя и Австрия участвовали в войне за польское наследство после смерти Августа II, в итоге которой трон Польши достался Августу III.

В 1735 – 1739 годах была Русско-турецкая война, которая закончилась подписанием . В результате Российская империя потеряла земли, завоеванные в этой войне, а также лишилась права иметь флот на Черном море.

Смерть Анны Иоанновны. Вопрос престолонаследия

В 1732 году Анна объявила своим приемником – Иоанна Антоновича (), который был правнуком Ивана V.

16 (5) октября 1740 года императрица ужинала с Бироном. На данном мероприятии ей стало плохо, и Анна упала в обморок. После этого случая встал вопрос о престолонаследии. Иоанн Антонович был еще ребенком, поэтому нужно было определиться с регентом.

27 (16) октября императрица Анна Иоанновна назначила регентом Бирона. На следующий день она скончалась. Причиной смерти стали подагра и мочекаменная болезнь.

Анну Иоанновну похоронили в Петропавловском соборе в Петербурге.

Эрнест-Иоганн Бирон

Род Биронов

Род Биронов (по первоначальному написанию Биренов), по подлинным актам, восходит к XVI столетию. Представители его в XVI и XVII в. служили в военной службе в Курляндии и в Польше, роднились с немецкими дворянами и вступали в поединки с лучшими представителями тогдашнего курляндского дворянства; все это едва ли не заставляет отказаться от прежнего мнения в нашей литературе об очень низком происхождении регента Бирона, род которого начинали с его деда, будто бы бывшего конюхом курляндского герцога. По всей вероятности, род Биронов был дворянский, но не старый и небогатый. Наибольшее значение и богатство он приобретает в 30-х годах XVIII столетия благодаря расположению, которое питала русская императрица Анна Иоанновна к одному из представителей этого рода Эрнесту-Иоанну Бирону, игравшему роль верховного владыки во все царствование императрицы и даже бывшему по смерти ее несколько недель регентом за малолетством только что родившегося Иоанна Антоновича, объявленного императором Российской империи. Счастливая звезда Эрнеста Иоганна Бирона связала русскую историю и еще с несколькими именами представителей его рода.

Эрнест-Иоганн Бирон

Эрнест-Иоганн Бирон, второй сын Карла Бирена, родился в 1690, в отцовском имении Каленцеем; для получения образования единственный из всех братьев Биренов (Биронов) был послан в лучший тогдашний университет в Кенигсберге, но, не кончив там курса, вернулся в Курляндию. Что делал он до 1718, когда получил благодаря стараниям одного влиятельного курляндского дворянина Кейзерлинга какую-то должность при дворе Анны Иоанновны, с точностью не установлено. Есть известия, что он являлся в Россию с неосуществившимся желанием поступить в камер-юнкеры при дворе супруги царевича Алексея Петровича. Говорят также, что он занимался в Митаве педагогией, в Риге служил по распивочной части и т. д. Состоя, вероятно, секретарем при дворе Анны Иоанновны, Бирон захотел пользоваться тем же значением у герцогини, каким пользовался русский резидент в Митаве (теперь Елгава, Латвия), Петр Михайлович Бестужев-Рюмин с сыновьями Михаилом и Алексеем. Именно Бестужев-Рюмин, а не вдовая герцогиня Анна Иоанновна, был истинным правителем Курляндии, руководя всеми её делами по видам назначившего его Петра I . По многим известиям, Бестужев-Рюмин был вместе с тем и любовником Анны.

Сближение Бирона с Анной Иоанновной

Чтобы устранить соперника, Бирон прибег к "подкопам" и клевете. Но результатом его происков было удаление от двора, попасть к которому вторично ему удалось только в 1724 благодаря покровительству того же Кейзерлинга, и с этого года Бирон неотлучно оставался при особе Анны Иоанновны до самой ее смерти. Он был молод, ловок, красив собою и овладел сердцем Анны Ивановны, вытеснив оттуда Бестужева, к которому герцогиня стала теперь относиться чрезвычайно враждебно. Эта борьба двух конкурентов за сердце Анны вскоре приобрела довольно важный политический оттенок – речь шла о сохранении русского влияния в Курляндии. В России, тем временем, умер Пётр I, и власть перешла в руки Верховного Тайного совета. Не имея решимости и твёрдости Петра и не желая ссориться с Анной Иоанновной, Совет обвинил семью Бестужевых в том, что они делали интриги «и теми интригами искали для собственной своей пользы причинить при дворе беспокойство». Дочь Петра Бестужева, Аграфену, по мужу княгиню Волконскую, называвшую Бирона в письмах к знакомым в Россию «канальей», присудили сослать в монастырь. Едва избежал наказания её брат, Алексей Петрович Бестужев (впоследствии знаменитый канцлер и долголетний руководитель русской дипломатии) – он едва удержался на служебном поприще. Анна Ивановна обвинила бывшего своего управляющего и соперника Бирона в присвоении больших сумм её доходов.

Заняв теперь при Анне Ивановне прочное положение, Бирон так сблизился с нею, что стал ей необходимейшим человеком. Привязанность Анны Ивановны к Бирону была необычной – она думала и поступала только так, как влиял на нее любимец. Все, что ни делалось Анною, в сущности исходило от Бирона. Так было, и когда она являлась герцогиней в Курляндии, так было и потом, когда она стала русской императрицей. Вскоре Бирон, из суетного честолюбия, сменил свою настоящую фамилию (Бирен) на Бирона, и стал намекать на своё родство с древней аристократической французской семьёй Биронов. Члены этого рода во Франции, узнав об этом, смеялись над ним, но не протестовали, особенно после того, как, со вступлением Анны Иоанновны на престол российский, неродовитый Бирен-Бирон стал первым человеком в могущественной православной империи.